2025 年 5 月初,一段拍摄于湖北某城市公交车上的视频悄然刷屏:一名身着校服的高三男生突然伏在座椅上抽泣,肩膀剧烈颤抖,手中紧攥的试卷边缘已被汗水洇湿。凌晨两点的书桌、反复测算的分数线、父母欲言又止的期待,这些未被言说的压力在密闭的车厢里化作滚烫的泪水。令人动容的是,满车乘客用集体的温柔搭建起 “护场结界”—— 有人默默递上纸巾,有阿姨轻拍他的后背,连司机都从后视镜里投来关切的目光,那句 “哭出来就好了,我们都懂”,让这场突如其来的情绪决堤,成为千万家庭共同的情感共振。

一、哭声背后的集体焦虑:被量化的青春方程式

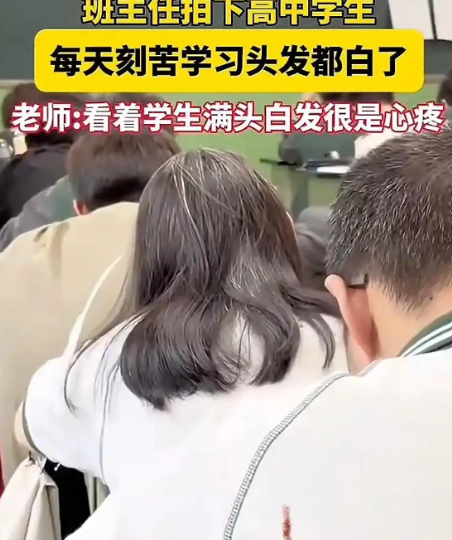

少年的崩溃并非个例,而是千万高考生的缩影。数据显示,2024 年湖北高考报名人数达 46.5 万,一本录取率不足 20%,“凌晨刷题到三点”“模考成绩波动失眠” 成为毕业班的常态。当分数成为丈量青春的唯一标尺,当 “考不上一本就人生失败” 的焦虑渗透进每个家庭,少年的眼泪实则是对 “唯分数论” 的无声控诉。他手中的试卷不再是知识的载体,而是被换算成未来人生的筹码,这种将青春简化为 “分数线加减” 的社会逻辑,正在透支一代人的心理韧性。

更值得关注的是,这场崩溃发生在公共空间。在私家车普及的今天,选择公交出行的高三学生,往往承载着家庭更沉重的期待 —— 他们可能来自普通工薪家庭,父母用省吃俭用支付补习班费用,用 “考出去就能改变命运” 的信念支撑孩子前行。当少年在公交车上撕开情绪的裂缝,暴露的是整个社会对教育公平的隐忧:城乡之间的师资差距、重点中学与普通学校的资源鸿沟,让 “考一本” 对某些孩子而言,是需要拼尽全力才能触碰的天花板。

二、车厢里的人性光芒:当陌生人成为临时守护者

事件最温暖的注脚,是乘客们的自发护场。那位递纸巾的大叔可能是个外卖骑手,眼角还带着工作的疲惫;轻拍后背的阿姨或许刚结束夜班,却把母亲般的温柔给了陌生少年;就连沉默的司机,也在到站时特意放慢语速:“孩子,下一站还有机会。” 这些普通人用最朴素的方式传递着一个信号:高考的战场上,你不是孤军奋战。

这种集体共情打破了都市生活的冷漠面具。在快节奏的城市里,邻里之间可能十年不识,但面对一个少年的脆弱,陌生人却能瞬间构建起情感共同体。有网友留言:“仿佛看到了 18 岁的自己,当年躲在宿舍哭,要是有人递张纸巾该多好。” 这种跨时空的情感连接,证明了人性中天然存在的守护本能 —— 当我们看到年轻的生命在压力下挣扎,总会想起自己或孩子曾经历的风雨,从而卸下心防,伸出援手。

三、教育反思:从 “分数竞技场” 到 “生命成长场”

事件引发的讨论,早已超越个体案例,指向更深层的教育命题。当某教育博主提出 “一本线不是人生及格线” 时,收获 20 万点赞,反映出社会对单一评价体系的反思。高考作为相对公平的选拔机制,确实承载着无数家庭的希望,但过度神化其作用,只会让教育沦为 “分数工厂”。就像那位安慰少年的阿姨所说:“你努力的样子,比分数更让人心疼。” 真正的教育,应当教会孩子如何面对失败,如何在压力下保持自我,而非仅仅追求试卷上的数字。

更重要的是,社会需要重构对 “成功” 的定义。当 985 毕业生摆摊卖烤肠能上热搜,当职业院校学生在技能大赛斩获金奖被点赞,说明越来越多人意识到:人生的价值从不被一纸文凭定义。少年在公交车上的眼泪,或许是一次珍贵的觉醒 —— 比起 “考不上一本怎么办”,更重要的是 “我究竟想成为怎样的人”。教育的终极目标,不是培养 “考试机器”,而是塑造有韧性、有温度、能直面风雨的生命个体。

四、给青春的温柔注解:人生是场马拉松,不是百米冲刺

事件的结尾令人欣慰:少年在乘客的鼓励下擦干眼泪,下车前向众人鞠躬致谢。这一躬,既是对陌生人善意的回应,也是与自己和解的开始。或许他依然会为高考奋斗,但至少在那个瞬间,他懂得了:压力面前,流泪不是软弱,寻求帮助是一种勇气;分数之外,还有无数人愿意为他的努力鼓掌。

这场发生在公交车上的 “护场行动”,为全社会上了一堂温暖的课:面对即将踏上考场的少年,我们需要少一些 “必须考上” 的苛责,多一些 “你已足够努力” 的肯定;少一些 “人生只有一条路” 的焦虑,多一些 “每条路都有风景” 的豁达。当社会能真正接纳多元的成功路径,当教育回归 “育人” 本质,那些压在少年肩上的沉重,才会化作脚下更坚实的土地。

结语

公交车上的哭声,是青春的阵痛,也是时代的镜像。它提醒我们:在追逐升学率的赛道上,别忘了看看那些脚步踉跄的孩子;在强调竞争的社会里,别丢了对生命的共情与尊重。当我们学会用温柔接住每个挣扎的灵魂,用包容拓宽成功的定义,那些曾被泪水浸泡的日子,终将在记忆里沉淀成勇气的勋章。毕竟,高考只是人生的逗号,而不是命运的句点 —— 正如那位默默守护少年的司机所说:“下一站,总会有新的风景。” 这或许是对所有正在奋斗的年轻人,最温暖的期许。